ここから本文です。

瀬戸内ギャラリー第13回企画展

地域の伝統文化・技術等の調査記録・発信事業

粟島から世界へ-船乗りの海外土産-

趣旨

|

瀬戸内海に浮かぶスクリューのような形をした粟島は、かつて多くの船員を輩出する船乗りの島でした。特に戦後の高度経済成長期には、輸送量増大による外航船員需要の高まりを受け、多くの若者が海運会社に就職し、わが国の産業や物流を支える一翼を担いました。世界各地を巡った彼らは、航海の記念や帰りを待つ家族のために旅先で手に入れた土産物を粟島の家に送りました。今も元船員の家には、世界各地の土産物が並んでいます。 |

赤道祭の集合写真(昭和43年) |

| 会期 |

令和6年7月6日(土曜日)~9月1日(日曜日) |

|---|---|

| 会場 |

瀬戸内海歴史民俗資料館第1展示室中2階瀬戸内ギャラリー (高松市亀水町1412-2五色台山上) |

| 主催等 |

主催:瀬戸内海歴史民俗資料館(香川県立ミュージアム分館) |

| 展示構成 | (1)船乗りを育んだ粟島 (2)世界をかけめぐった船乗りたち (3)船乗りの海外土産 (4)外航海運の転換と粟島 |

| 展示資料・作品数 |

写真やパネルを含め約90点 |

関連行事

れきみん講座「世界をかけめぐった船乗りたち-聞き取り調査から分かったこと-」

高度経済成長期から平成初期にかけて活躍された元外航船員の方からの聞き取り調査を踏まえ、船乗りの島としての粟島のあゆみや知られざる船員社会についてご紹介します。

| 日時 | 7月28日(日曜日)、午前10時~午前11時30分 |

| 講師 | 井奥亮太(当館専門職員) |

| 場所 | 瀬戸内海歴史民俗資料館第1展示室中2階瀬戸内ギャラリー・研修室 |

| 参加料 | 無料 |

| 定員 | 25名(先着順) |

| 申込方法 | 電話、「香川県電子申請・届出システム」(外部サイトへリンク)を利用したインターネットから ※インターネットからのお申し込みは、瀬戸内海歴史民俗資料館ホームページ右下の「関連リンク」から「香川県電子申請・届出システムのページへ」をクリックしてください |

| 申込期間 | 7月2日(火曜日)から受付開始(定員になり次第、終了) |

島しょ部伝承講座「粟島の船乗りたちの航跡-元外航船員とその家族に聞く-」

世界をかけめぐった粟島出身の元外航船員とその家族の方をお招きし、航海生活の体験談や思い出の海外土産、船乗りの家族ならではのエピソードを対談形式でお話いただきます。

| 日時 | 8月24日(土曜日)、午後1時30分~午後3時 |

| 講師 | 中西敏文氏(外航船元甲板部員) 山北光夫氏(外航船元司厨長) 小邦園子氏(外航船元甲板長の家族) [聞き手]井奥亮太(当館専門職員) |

| 場所 | 瀬戸内海歴史民俗資料館第1展示室中2階瀬戸内ギャラリー・研修室 |

| 参加料 | 無料 |

| 定員 | 25名(先着順) |

| 申込方法 | 電話、「香川県電子申請・届出システム」(外部サイトへリンク)を利用したインターネットから ※インターネットからのお申し込みは、瀬戸内海歴史民俗資料館ホームページ右下の「関連リンク」から「香川県電子申請・届出システムのページへ」をクリックしてください |

| 申込期間 | 7月2日(火曜日)から受付開始(定員になり次第、終了) |

主な展示資料

|

|

|

1.海員学校のグランドで開催される粟島合同運動会(昭和40年代) 個人蔵 |

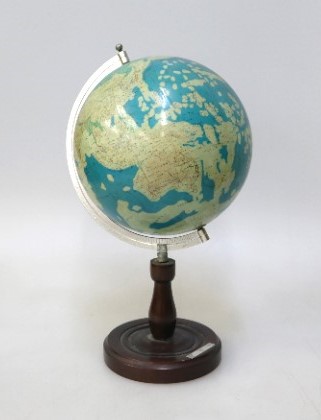

2.地球儀:個人蔵 海運会社から家族の入学祝いとして贈られた地球儀 |

|

|

| 3.外航船員の海外土産:個人蔵 | |

展示

このページに関するお問い合わせ