ここから本文です。

適合性判定

建築物を建築しようとするときは、所管行政庁(※1)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、「登録省エネ判定機関」といいます。)に建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ性能確保計画」といいます。)を提出

し、適合判定通知書の交付を受ける必要があります。

建築確認においては、適合判定通知書又はその写しを提出しなければ原則として確認済証の交付が受けられないので、ご注意ください。また、完了検査の際は、対象となる建築物が省エネ性能確保計画どおりに施工されていることについて検査が行われることとなります。

(※1)本県において、所管行政庁とは、香川県又は高松市をいいます。建築場所が、高松市内の場合は高松市が、それ以外の市町については香川県が、所管行政庁となります。

1|対象建築物(令和7年4月1日以降)

新築又は増改築を行うすべての建築物(ただし、以下の場合を除く。)

適合義務がない場合

- 10平方メートル以下の新築・増改築

- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの(観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものに限る。))

- 歴史的建造物、文化財等

- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

適合義務はあるが、省エネ適判の手続き不要の場合

- 建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物(第6条第1項第3号に該当する建築物で建築士の設計に係るもの)(上記以外のもの)

適合義務があり、省エネ適判を省略して建築確認審査と一体的に適合を確認する場合

※確認申請の際に別途図書の添付が必要です。

- 仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅

- 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築

- 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

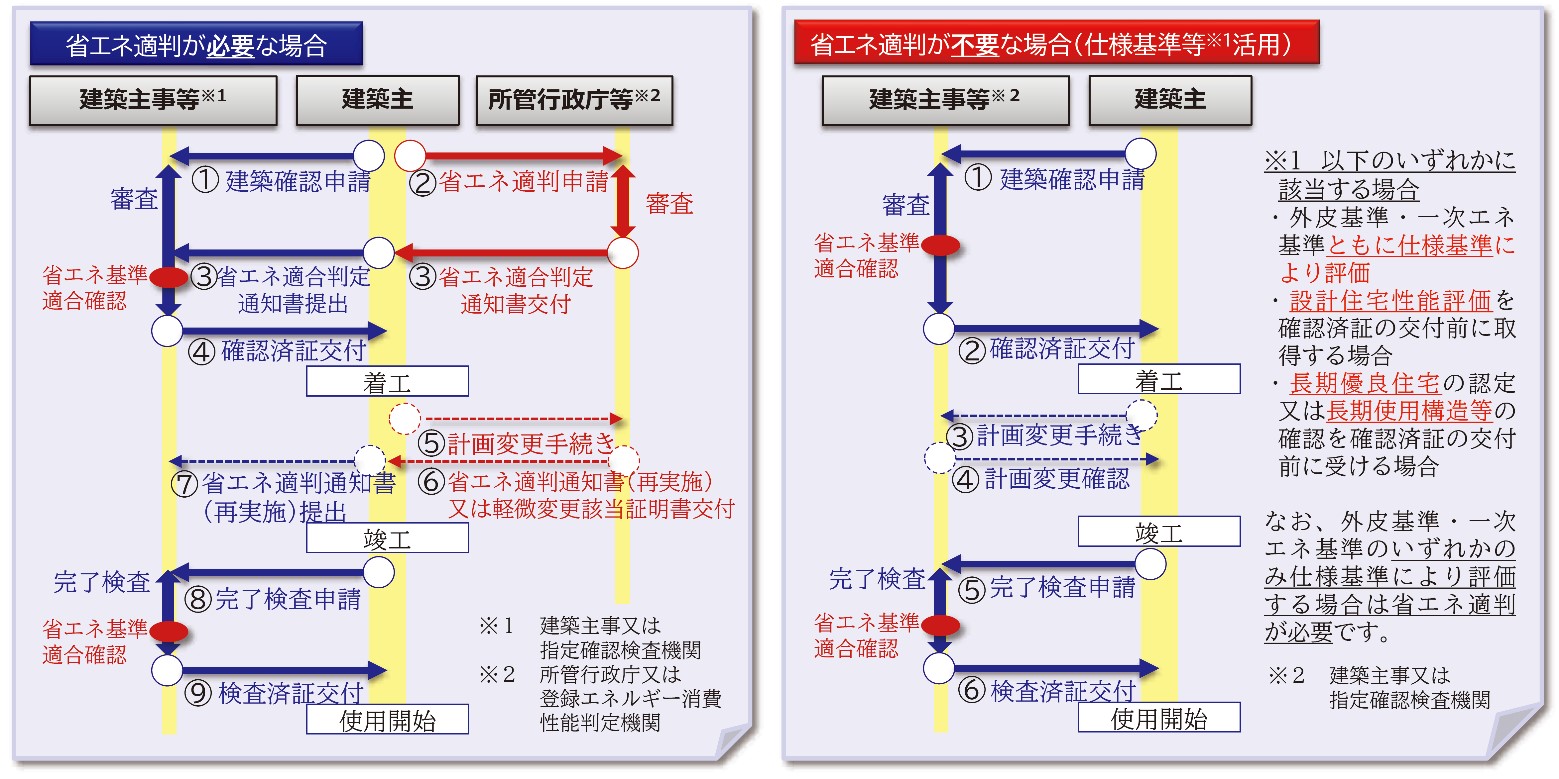

2|手続きフロー

3|省エネ性能確保計画の提出

3-1.提出先

- 省エネ基準への適合性判定は、構造計算適合性判定とは異なり、所管行政庁と登録省エネ判定機関のどちらに対しても申請を行うことができます。

- 本県を業務区域とする登録省エネ判定機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイトへリンク)で検索できます。

- なお、本県(高松市を除く)へ申請する場合の窓口は、建築物の規模等に応じ下記の表のとおりとなります。

| 区分 | 建築物の種別 | 申請先 | |

| 指定確認検査機関に確認申請書を 提出する場合 |

建築主事に確認申請書を 提出する場合 |

||

| 1 | 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物で3以上の地上階数を有し、又は延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの | 建築指導課 | 建築指導課 |

| 2 | 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物で5以上の地上階数を有し、又は延べ面積が3,000平方メートル以上であるもの | ||

| 3 | 1、2以外のもの | 各土木事務所又は小豆総合事務所のうち、当該申請に係る建築物の敷地の区域を所轄する事務所。(ただし、直島町は建築指導課。) | |

3-2.申請手数料(本県へ申請する場合)

本県へ申請する場合の申請手数料は手数料のページをご覧ください。

3-3.提出図書

省エネ性能確保計画の提出に際しては、施行規則第3条で定める以下の図書を正副2部、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出します。

<申請に必要な図書>

a.計画書(規則様式第1号)

b.添付図書(設計内容説明書、各種図面、計算書等)

c.その他必要な書類(所管行政庁が必要と認める図書)

d.手数料納付票(細則第14号様式)←本県へ申請する場合

4|省エネ性能確保計画の変更と軽微な変更の扱いについて

4-1.建築物省エネ法上の軽微な変更

省エネ性能確保計画に係る軽微な変更は、大きく以下のルートA~ルートCに分類されます。ルートCに該当する場合は、完了検査前に所管行政庁又は登録省エネ判定機関による「軽微変更該当証明書」を取得する必要があります。適合判定通知書を発行した所管行政庁又は登録省エネ判定機関にお問い合わせください。

軽微な変更ルートA

・省エネ性能が向上する変更

軽微な変更ルートB

・変更前のエネルギー消費性能が省エネ基準より1割以上高い建築物について、変更後の各設備のエネルギー消費性能の低下が一定範囲内に納まる変更

軽微な変更ルートC

・根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更

4-2.軽微変更該当証明について

(1)申請先

本県へ申請する場合の窓口は、3-1提出先の区分と同じです。

(2)本県へ申請する場合の手数料について

・本県へ申請する場合の申請手数料は手数料のページをご覧ください。

・なお、当初の適合性判定と同程度の時間を要する場合がありますので、スケジュールに余裕を持っておくようお願いします。

(3)本県へ申請する場合の必要図書について

a.軽微変更該当証明申請書(細則第2号様式)

b.当初提出した省エネ性能確保計画の添付図書のうち、当該変更に係るもの

c.手数料納付票(細則第14号様式)←本県へ申請する場合

4-3.省エネ性能確保計画の変更手続きについて

適合判定の通知を受けた後、省エネ性能確保計画の記載内容について変更を行う場合(上記4-1の軽微な変更ルートA~ルートCに該当する場合を除く。)、建築主は変更後の工事に着手する前に、その変更後の計画の提出を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対して行う必要があります。変更を行う場合の手続き等は「3省エネ性能確保計画の提出」と同じ手順となります。

(1)申請先

本県へ申請する場合の窓口は、3-1提出先の区分と同じです。

(2)本県へ申請する場合の手数料について

本県へ申請する場合の申請手数料は手数料のページをご覧ください。

(3)提出図書について

直前に省エネ適判を受けた所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対して計画を提出する場合、施行規則第4条で定める以下の図書を正副2部作成します。

<申請に必要な図書等>

a.変更計画書(規則様式第2号)

b.当初提出した省エネ性能確保計画の添付図書のうち、当該変更に係るもの

c.手数料納付票(細則第14号様式)←本県へ申請する場合

5|完了検査(建築基準法)

適合性判定の対象となる建築物の完了検査では、建築基準法への適合確認とあわせて、省エネ基準への適合性について、省エネ性能確保計画のとおり工事が施工されているかどうかについても検査を受けることとなります。

5-1.完了検査申請時に追加で提出する図書

a.省エネ基準等に係る工事監理報告書(任意様式)

b.当初の省エネ適判に要した図書

c.変更後の計画の省エネ適判に係る適合判定通知書及び当該省エネ適判に要した図書(省エネ性能確保計画の変更手続を行っている場合のみ)(※1)

d.軽微な変更説明書(建築基準法施行細則第9号様式の2~4)及びその内容が確認できる図書(軽微な変更に該当する場合)

e.軽微変更該当証明書(軽微な変更ルートCに該当する場合)

(※1)建築確認の変更申請時に既に建築主事又は指定確認検査機関に提出している場合は添付不要。

5-2.完了検査時の確認項目

完了検査においては、主に以下の内容について検査することとなります。

- 省エネ基準に係る変更の内容が建築基準法上の「軽微な変更」に該当することの確認

計画の変更があった場合は、変更後の計画が建築物省エネ法に適合することを確認した上で、建築基準法上の「軽微な変更」に該当するかどうか判断します。 - 工事監理の実施状況の確認や目視等による、建築物の工事が省エネ適判に要した図書等のとおり実施されていることの確認

省エネ基準に係る工事監理報告書の全ての報告事項について、確認結果が「適」であることを確認します。また、現場等において、工事監理者が確認した書類(納入仕様書等)が備えられていることを確認するとともに、必要に応じ工事写真等でその内容を確認します。

このページに関するお問い合わせ