ここから本文です。

小型モビリティについて

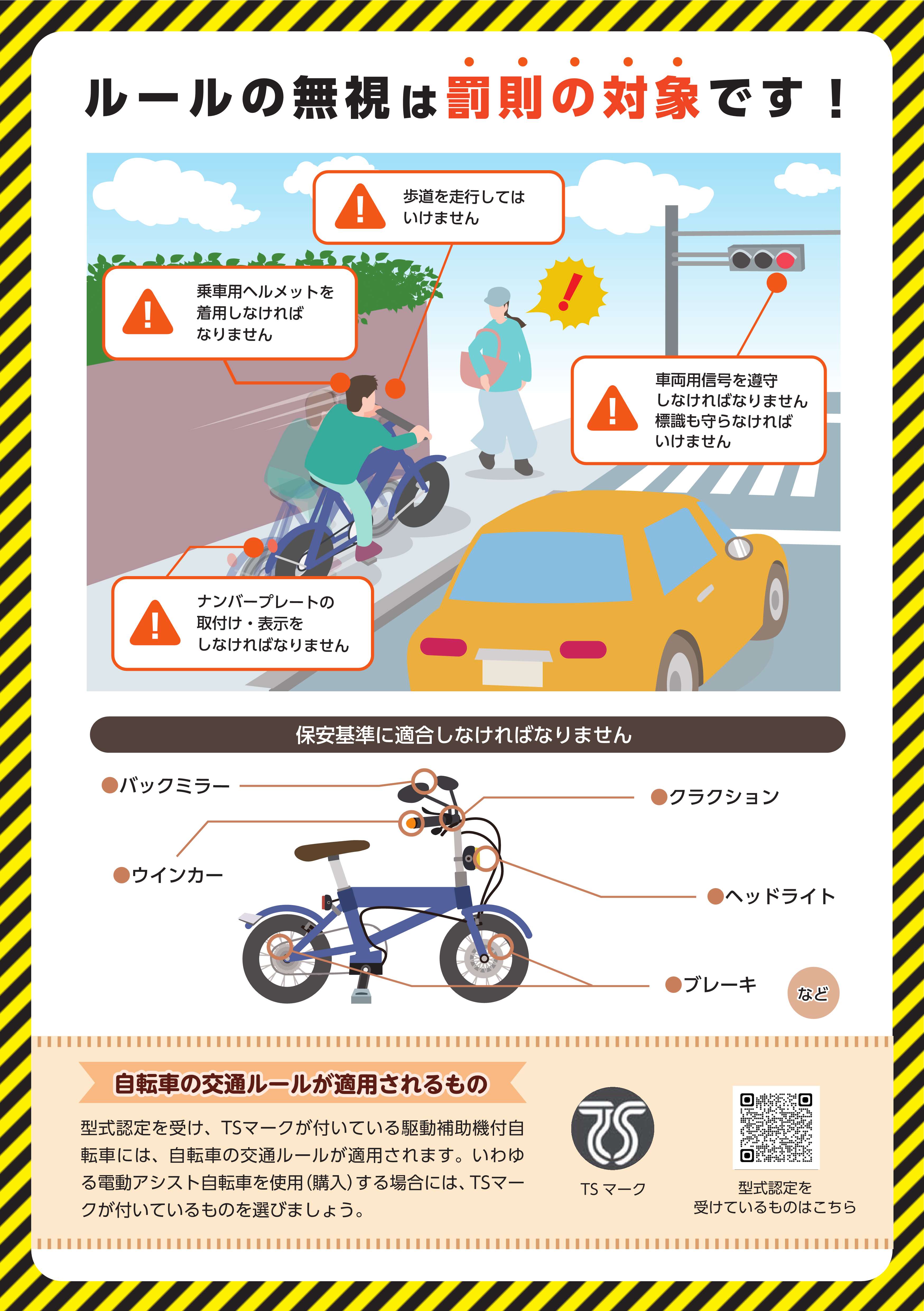

ペダル付き電動バイク

「モペット」とも呼ばれています。

<利用者の方へ>

ペダル及びモーターを備える車両のうち、

- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの

- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

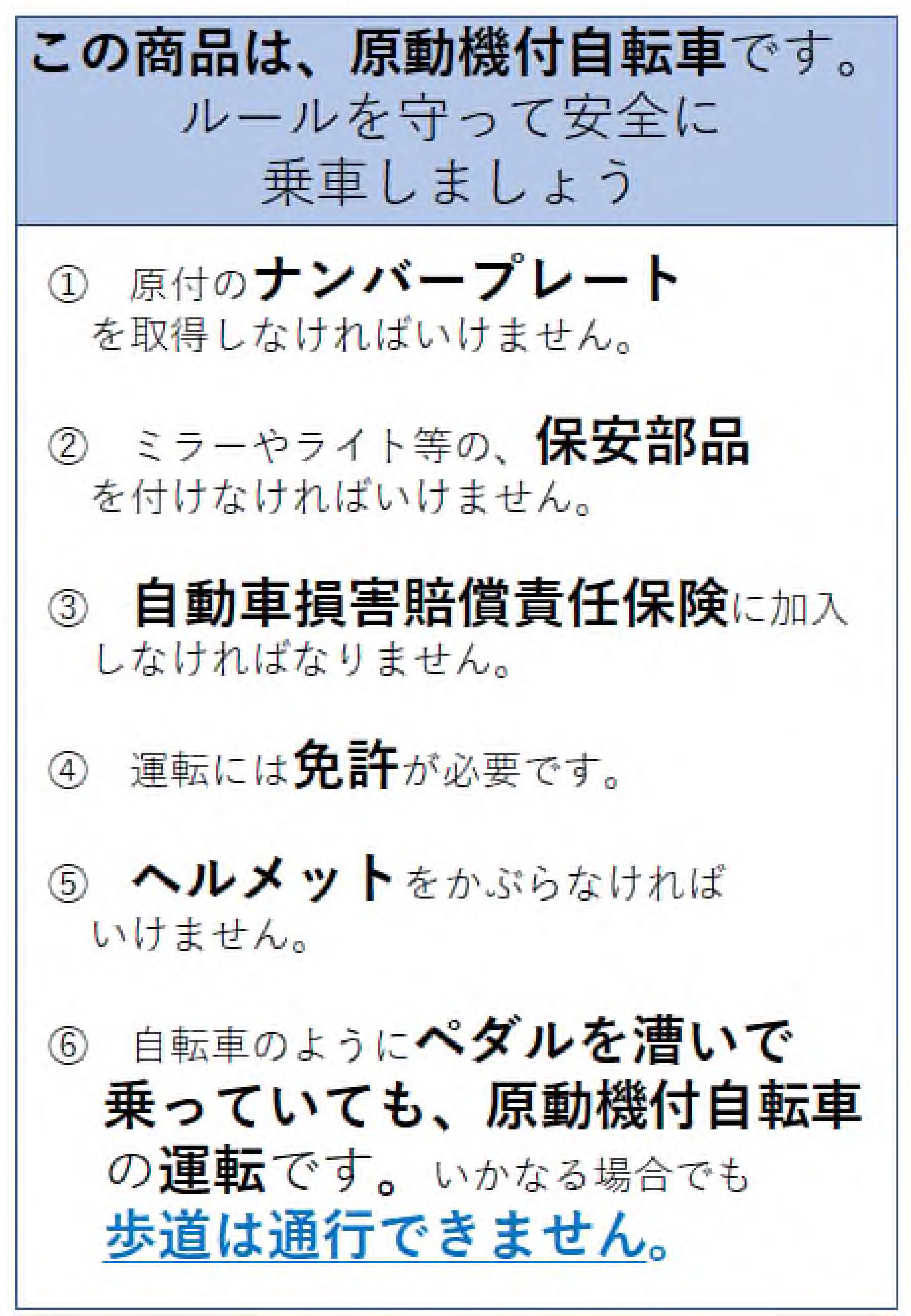

は自転車ではなく「一般原動機付自転車」又は「自動車」として扱われます。

その為、「一般原動機付自転車」又は「自動車」としての交通ルールが適用されることとなり、乗車用ヘルメットの着用義務のほか、無免許運転や歩道走行等が禁止されます。

また、「モーターを用いず、ペダルのみ」を用いて走行させる場合でも、「一般原動機付自転車」又は「自動車」としての交通ルールが適用されます。

※自転車の交通ルールは適用されません。

上記チラシのほか、香川県警察では、多言語に対応したチラシを作成していますので、ご活用ください。

- ペダル付き電動バイクの交通ルールについて(日本語)(PDF:900KB)

- ペダル付き電動バイクの交通ルールについて(中国語)(PDF:758KB)

- ペダル付き電動バイクの交通ルールについて(英語)(PDF:858KB)

- ペダル付き電動バイクの交通ルールについて(インドネシア語)(PDF:766KB)

- ペダル付き電動バイクの交通ルールについて(韓国語)(PDF:634KB)

- ペダル付き電動バイクの交通ルールについて(ポルトガル語)(PDF:640KB)

- ペダル付き電動バイクの交通ルールについて(スペイン語)(PDF:686KB)

- ペダル付き電動バイクの交通ルールについて(タガログ語)(PDF:770KB)

- ペダル付き電動バイクの交通ルールについて(ベトナム語)(PDF:789KB)

駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)を購入する際には、TSマーク等が表示された製品を使用するようにしてください。

これらの製品は、法律で定める基準に適合したもの(型式認定)として公開されています。

警察庁ホームページ

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/katashiki.html(外部サイトへリンク)

<事業者(販売・レンタル等)の方へ>

ペダル付き電動バイクを販売・貸出し等するに当たっては、当該車両が一般原動機付自転車に該当する旨を、商品陳列棚等に見やすいように明記いただくとともに、利用者に対して、チラシ等に基づいて交通ルールについて御説明いただくなど、交通ルールの説明及び周知に協力いただきますようお願いいたします。

また、道路交通法の規定により、何人も無免許運転をすることとなるおそれがある者に対して、自動車や一般原動機付自転車を提供してはならないこととされていることを踏まえ、ペダル付き電動バイクを利用者に引き渡す前に、当該利用者が運転免許を受けていることを運転免許証により確認していただきますようお願いいたします。

なお、商品、その広告等において、実際には保安基準に適合していないにもかかわらず保安基準に適合しているかのように表示するなど、あたかも公道を走行できるかのような表示をしている場合等には、不正競争防止法(平成5年法律第47号)その他の法令に違反する可能性がありますので御注意ください。

周知に当たっては、ホームページにありますチラシ等をご活用ください。

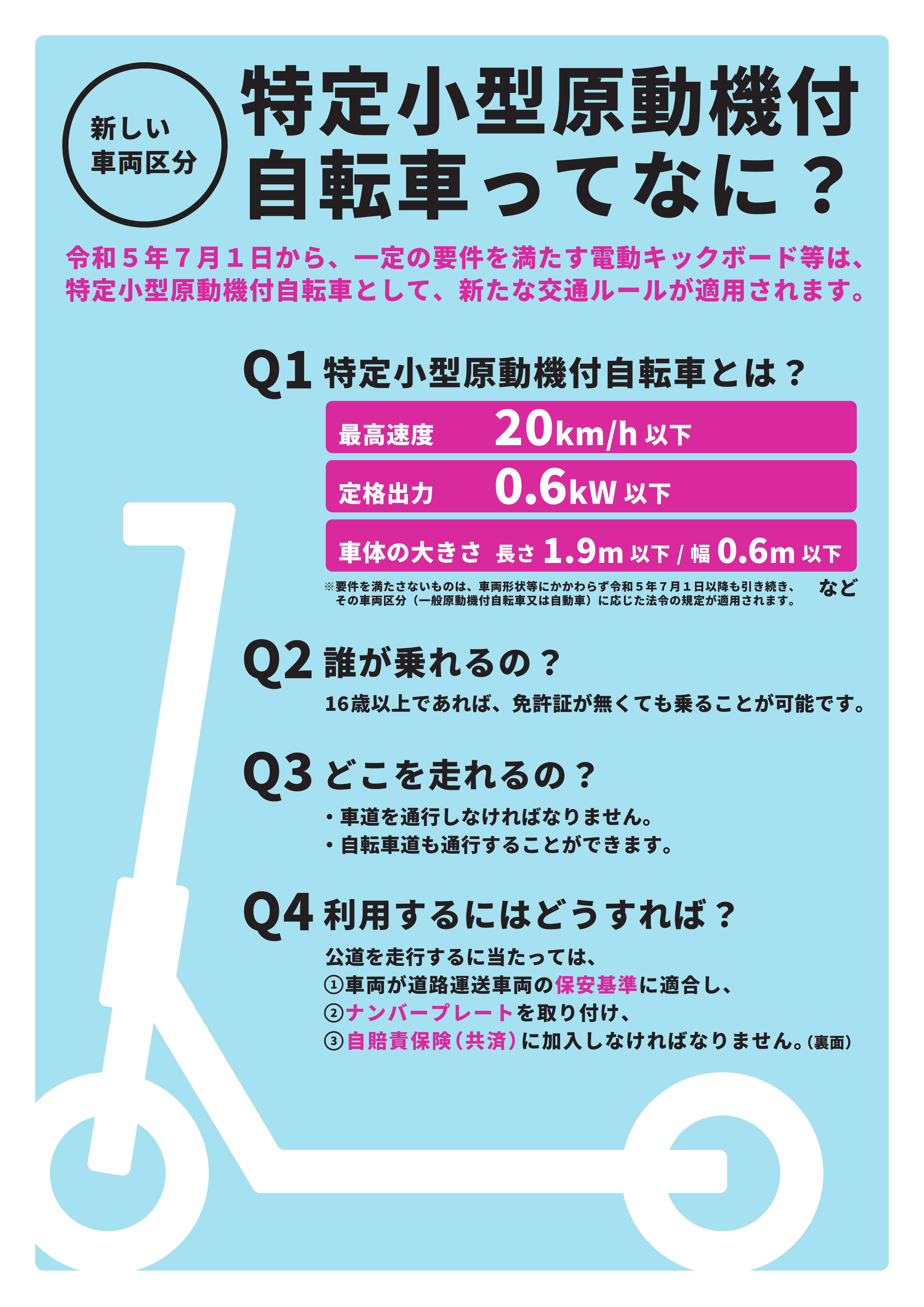

新たなモビリティ

特定小型原動機付自転車について

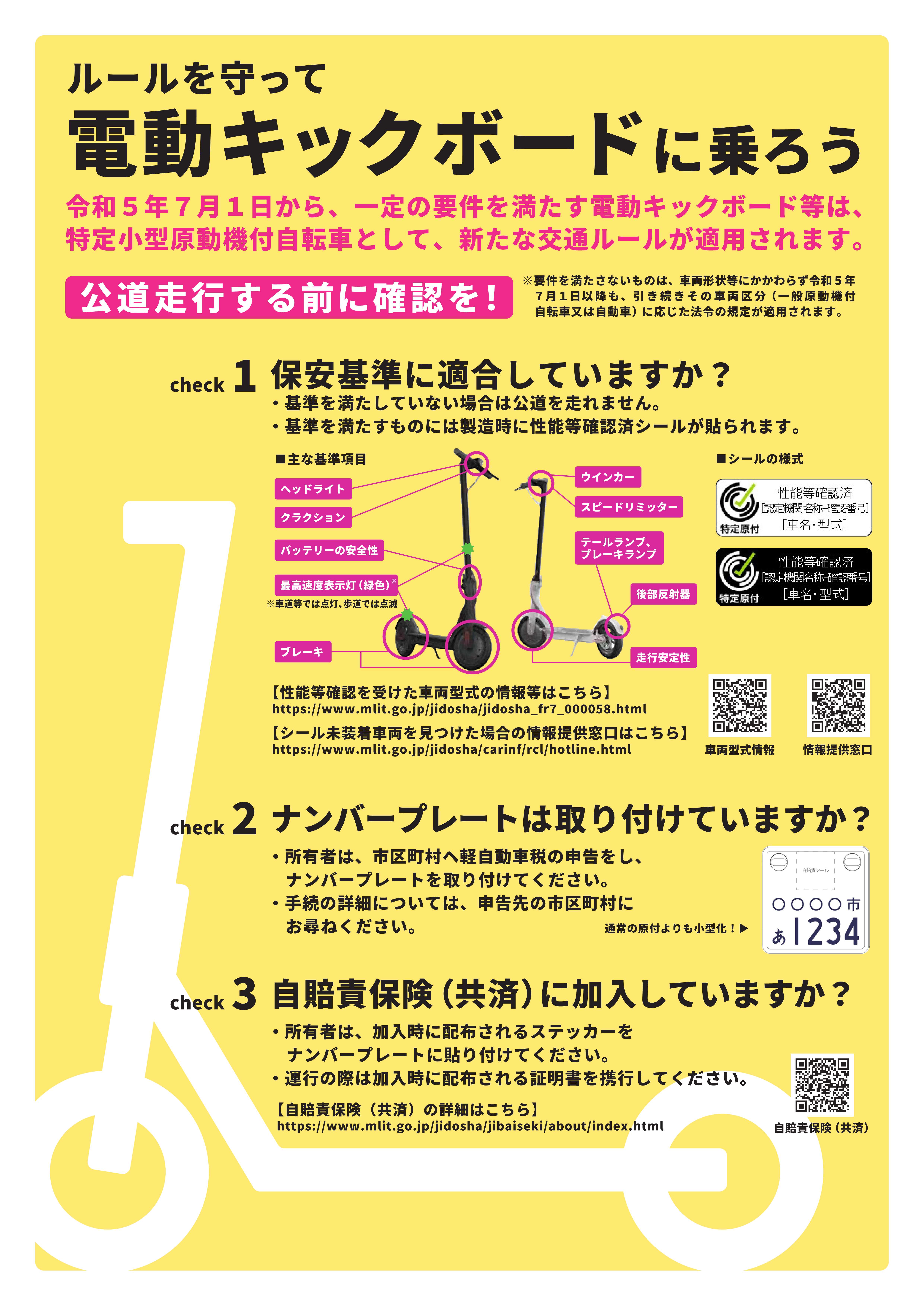

令和5年7月1日に改正道路交通法が施行され、一定の基準を満たしたモビリティが新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されることとなりました。

※基準に適合すれば、電動キックボードに限らず該当することとなります。

特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。

【車体の大きさ】

・長さ:190センチメートル以下

・幅:60センチメートル以下

【車体の構造】

・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。

・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。等

※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

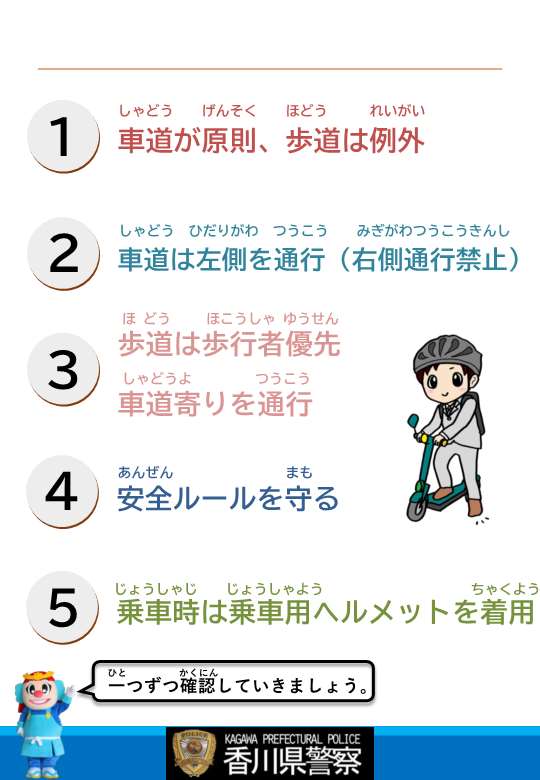

<主な交通ルールなど>

- 16歳未満の者の運転の禁止

16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。 - 保安基準への適合等

特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、1)車両が道路運送車両の保安基準に適合し、2)自賠責保険(共済)に加入し、3)ナンバープレートを取り付けなければなりません。 - 飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。 - 通行する場所

車道通行が原則です。

車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。

道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

※特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。

- 信号機の信号に従う義務

原則として、車両用の信号に従わなければなりません。 - 乗車用ヘルメットの着用(努力義務)

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。 - 交通事故の場合の措置

交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告したりしなければなりません。

これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。

上記の交通ルールはあくまで一部ですので、詳しくは警察庁のホームページをご確認ください。

警察庁リンク

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html(外部サイトへリンク)

事業者向けガイドブック(特定小型原動機付自転車)(PDF:1,218KB)

購入する人向けチラシ(特定小型原動機付自転車)(PDF:299KB)

- 乗る人向けチラシ(特定小型原動機付自転車)(PDF:594KB)

- 交通安全ニュース(No05-7「特定原動機付自転車って何?」(PDF:671KB)

- 交通安全ニュース(No05-8「特定小型原動機付自転車について学びましょう」(PDF:1,236KB)

【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車とは?)(外部サイトへリンク)

特定小型原動機付自転車を運転中、信号無視等の一定の違反を3年以内に2回以上繰り返した場合、公安委員会が行う講習を受講しなければなりません。

一定の違反行為とは、次の交通違反(特定小型原動機付自転車危険行為)が該当します。

- 信号無視

- 通行禁止違反

- 歩行者用道路徐行違反

- 通行区分違反

- 歩道徐行等義務違反

- 路側帯進行方向違反

- 遮断踏切立入り

- 優先道路通行車妨害等

- 交差点優先車妨害

- 環状交差点通行車妨害等

- 指定場所一時不停止等

- 整備不良車両の運転

- 酒気帯び運転等

- 共同危険行為等

- 安全運転義務違反

- 携帯電話使用等

- 妨害運転

- 受講時間:3時間

- 受講手数料:6,300円

(注)講習の受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金